Lorsque les poissons sont pêchés en profondeur, il n'est pas rare de constater un gonflement des prises une fois ramenées à la surface. Mais pourquoi ce phénomène de barotraumatisme se produit-il et à partir de quelle profondeur ? Pourquoi toutes les espèces n'y sont-elles pas aussi sensibles et que faut-il faire lorsqu'un tel cas se produit ? FIBER livre des éléments de réponse.

Les grands lacs préalpins et périalpins suisses offrent une grande variété d'habitats aux poissons et autres organismes aquatiques. Il n'est pas rare qu'ils abritent une faune piscicole sur toute leur profondeur, du littoral jusqu'à plus de 200 m sous la surface. Ainsi, les ombles chevaliers et les tanches sont majoritairement capturés en dessous de 20 m de profondeur. Dans le projet de recherche «Projet Lac», des tanches ont été observées jusqu'à 280 m et des ombles à des profondeurs de 90 m ou plus. En hiver, notamment, beaucoup d'espèces de poissons occupent des zones d'eau froide, en profondeur ou dans les affluents frais, pour réduire leur activité corporelle dans cette période de pénurie de nourriture (par ex. Jepsen et al., 2001 ; Jepsen & Berg, 2002). Certaines espèces (comme les corégones) se rencontrent toute l'année à de grandes profondeurs. Si la pêche en profondeur est volontaire, le pêcheur doit estimer s'il est réellement pertinent de la pratiquer et si le poisson a de bonnes chances de survie s'il doit être remis à l'eau. Il peut y avoir plusieurs raisons de devoir relâcher des poissons capturés : s'ils n'ont pas la taille réglementaire ou sont en période d'interdiction, s'ils sont importants d'un point de vue écologique, s'ils constituent des prises accessoires (bycatch), etc. Si la grande majorité des captures ont la taille requise et qu'elles peuvent toutes être utilisées, rien ne s'oppose à la pêche en profondeur. Dans le cas contraire, il est conseillé de choisir un meilleur endroit ou un autre lac.

Différences entre espèces

Selon l'espèce ou le genre, tous les poissons n'ont pas la même possibilité de compenser les différences de pression qu'ils subissent lors du combat. Ceux qui ne disposent pas de liaison entre la vessie natatoire et l'intestin rencontrent les plus grandes difficultés. C'est notamment le cas des percidés (perche et sandre), des épinoches et des cabillauds.

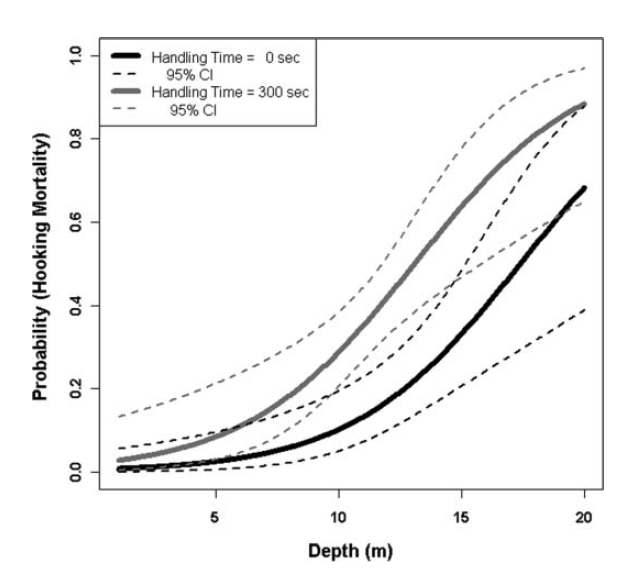

La courbe de mortalité du jaune doré, cousin nord-américain du sandre, montre nettement que la mortalité augmente fortement en dessous de 10 m de profondeur (courbe noire). Si les poissons sont manipulés pendant 5 minutes hors de l'eau avant d'être relâchés, leurs chances de survie sont encore plus faibles (courbe grise) (source : Talmage & Staples, 2011).

Pour les percidés européens aussi, il semble donc évident que les chances de survie sont fortement compromises à partir d'une profondeur de 10 à 12 mètres. Un poisson pêché en profondeur n'a dans ce cas que peu de chances de survivre et doit donc être prélevé si cela est conforme à la réglementation. Si sa capture n'est pas autorisée, il doit être tué sans souffrances inutiles et remis à l'eau. L'allégation selon laquelle la remontée lente des percidés ferrés réduirait leur mortalité est une idée fausse, malheureusement fort répandue. Pour que cette remontée soit sans danger, elle devrait s'effectuer par paliers de plusieurs heures, ce qui serait incompatible avec un combat, même respectueux. Si d'autres poissons protégés ou trop petits sont capturés au même endroit, il est conseillé, comme indiqué plus haut, de choisir un autre endroit ou un autre lac.

Contrairement aux percidés, les salmonidés, les cyprinidés et les brochets disposent d'une liaison entre la vessie natatoire et l'intestin et peuvent compenser les différences de pression beaucoup plus rapidement. Mais ils peuvent, eux aussi, présenter des signes de barotraumatisme s'ils sont pêchés à grande profondeur ! Chez les ombles canadiens, de tels symptômes ont été constatés chez les poissons capturés jusqu'à 65 m de profondeur (Ng et al., 2015) alors qu'une étude antérieure (Lofthus et al., 1988) avait montré que la profondeur de capture n'avait aucun effet sur la mortalité lorsqu'elle ne dépassait pas 50 m. Chez la truite arc-en-ciel, la littérature scientifique indique un taux de mortalité de 15 % chez les captures réalisées au downrigger (pêche à la traîne en eau profonde) à 35-45 de profondeur (Dedual, 1996). Dans cette étude, les poissons capturés moins profond (< 15m) présentaient des taux de mortalité beaucoup plus faibles (2-8 %). Mais même chez les poissons dotés d'une connexion entre vessie natatoire et intestin, l'intensité du barotraumatisme varie entre les espèces. D'un autre côté, les connaissances sur le sujet sont encore lacunaires. La survie des corégones relâchés n'a ainsi jamais été sérieusement étudiée. Dans des essais de capture en grande profondeur (> 60m) menés dans les lacs nord-américains, le taux de mortalité était de 100 %.

Reconnaître les signes de barotraumatisme

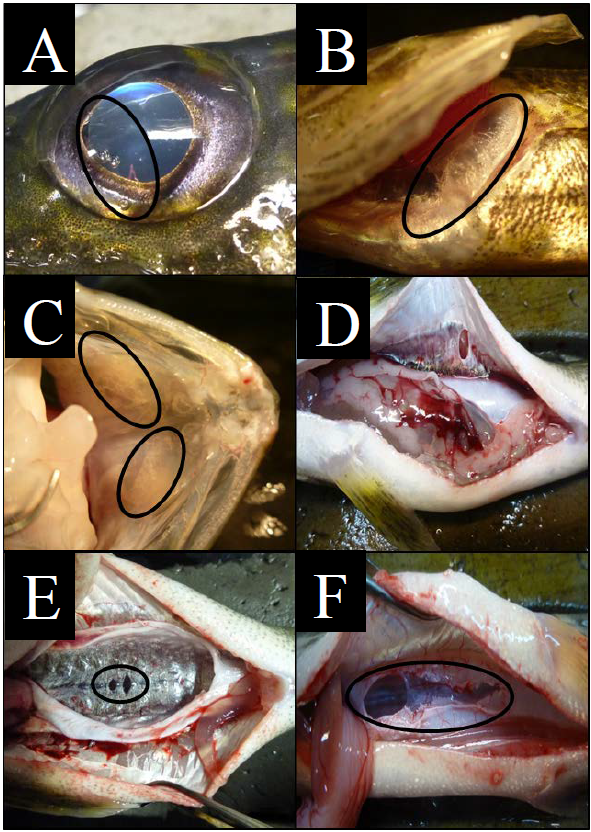

Les signes de barotraumatisme ne sont pas toujours visibles extérieurement. Les dommages peuvent être aussi bien internes qu'externes. A) Caillots sanguins et saignements au niveau des yeux, B) gonflements dans le péricarde, C) embolie dans la tête à l'arrière de yeux, D) caillots sanguins au niveau de la vessie natatoire, du foie et des reins, E) déchirements de la vessie natatoire coté dorsal contre le rein, F) déchirements de la vessie natatoire côté ventral. (Figure : Brown et al., 2016)

Le bon comportement

En cas de forte mortalité après remise à l'eau ou d'abondance de prises ne pouvant pas être conservées bien que n'étant plus capables de survivre, l'impact de la pêche de loisir peut être sous-estimé. La mortalité passive (causée involontairement par la pêche) doit donc impérativement être pris en compte dans toute stratégie de pêche durable. Dans plusieurs études (notamment nord-américaines sur les ombles, les perches et les sandres), les poissons capturés ont été placés un certain temps dans de grandes cages grillagées ou des étangs expérimentaux où ils pouvaient notamment choisir la profondeur à laquelle ils voulaient nager. Les scientifiques ont alors constaté que la mort ne survenait pas nécessairement juste après la capture mais, bien souvent, au bout de 48 heures.

En plus de la profondeur de capture, la méthode de pêche, la durée de manipulation du poisson et la température de l'eau dans laquelle il est relâché ont également une grande influence sur les chances de survie après remise à l'eau. Plus l'eau est chaude et plus le poisson a été exposé à l'air longtemps, plus sa probabilité de succomber est grande.

Le respect de l'animal est une priorité. Les aspects suivants doivent donc être considérés :

· Éviter de pêcher en profondeur

· Lorsqu'une pêche en eau profonde est inévitable, la méthode de capture doit être spécifiquement adaptée à l'espèce et à la taille (réglementaire) visées, par l'emploi de leurres ou d'appâts de grande taille par exemple.

· Garder à l'esprit que les poissons sont condamnés s'ils présentent des signes de barotraumatisme.

· En cas de capture de nombreux poissons n'ayant pas atteint la taille réglementaire : changer d'endroit ou de lac.

· Ne pas employer de moyens auxiliaires ou procéder à des opérations chirurgicales (incision de la vessie natatoire ou fixation de poids sur les poissons pour les faire couler, par exemple).