Beaucoup de lacs et cours d’eau suisses sont dans un état préoccupant. Il s’en suit une perte de biodiversité qui ne cesse de progresser. Bien que des instruments politiques et juridiques aient été mis en place pour protéger les milieux aquatiques et leur biodiversité, les données et ressources disponibles sont souvent insuffisantes pour pouvoir engager des mesures sur une base scientifique solide. L’objectif du projet LANAT-3 de la Wyss Academy for Nature est d’élaborer des solutions face à ce défi. Dans un premier volet, une priorisation des obstacles à la migration est par exemple effectuée par modélisation afin d’identifier ceux dont le démantèlement apporterait le plus grand bénéfice en termes de continuité écologique des cours d’eau. Le projet a démarré en 2020 et un rapport intermédiaire vient d’être publié qui présente les premiers résultats et enseignements des recherches.

Comment les modèles scientifiques peuvent aider à la protection des eaux dans la pratique

Pour pouvoir détecter les modifications des communautés d’espèces en fonction des dégradations environnementales ou du dérèglement climatique et pour pouvoir y réagir de manière adéquate, il est indispensable de recenser la biodiversité de façon systématique. La caractérisation scientifique de la biodiversité dans les bassins de l’Aar et du Rhin était ainsi au cœur des recherches du projet LANAT-3. L’identification de phénomènes récurrents dans la distribution spatiale des espèces peut aider à retracer la répartition d’origine de la biodiversité, à évaluer les effets des modifications environnementales et à déterminer les régions dans lesquelles il est particulièrement urgent de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de la biodiversité aquatique.

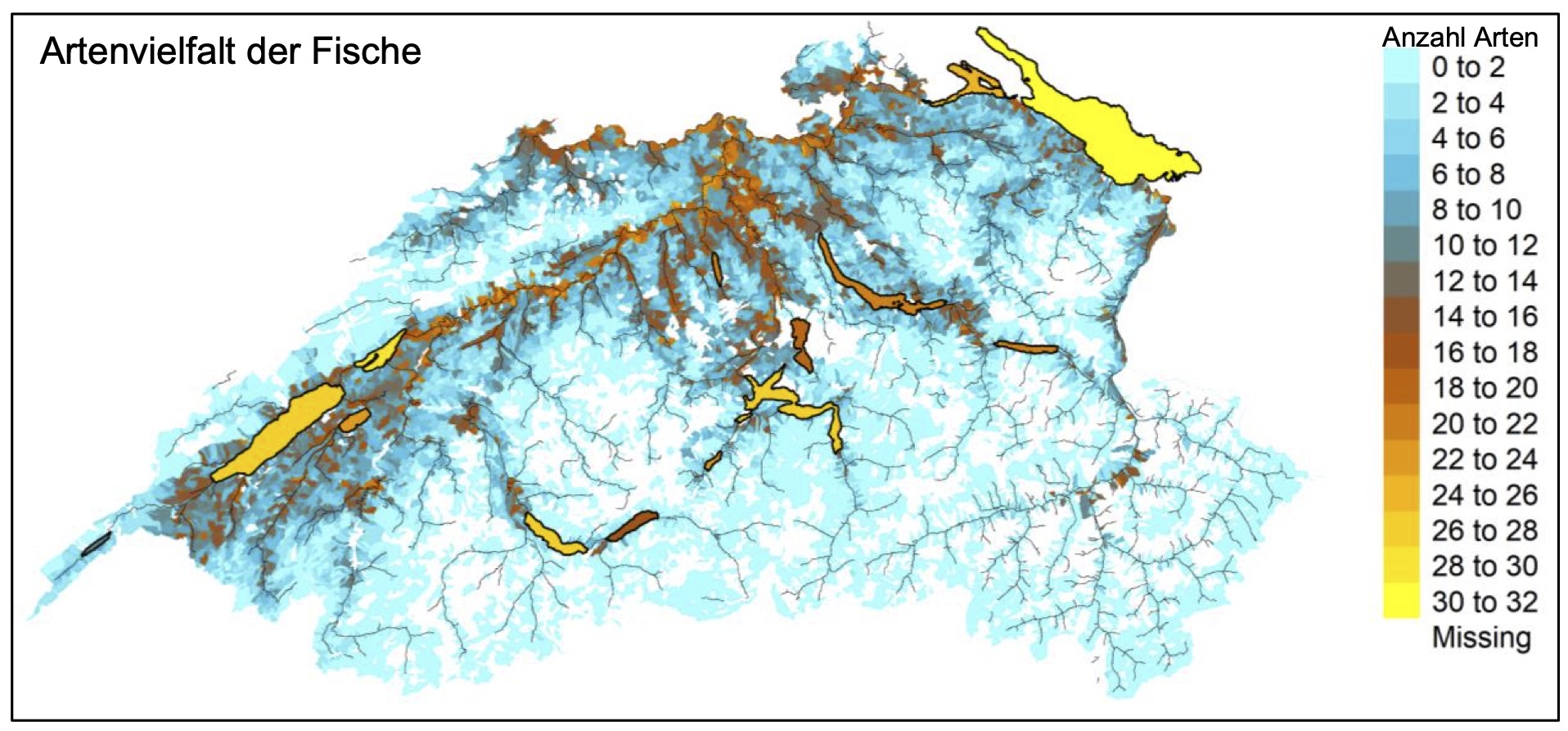

Modèle représentant la diversité des espèces de poissons dans les eaux suisses. Les couleurs varient en fonction du nombre d’espèces présentes dans un milieu aquatique donné (extrait de Aeschlimann et al. 2024).

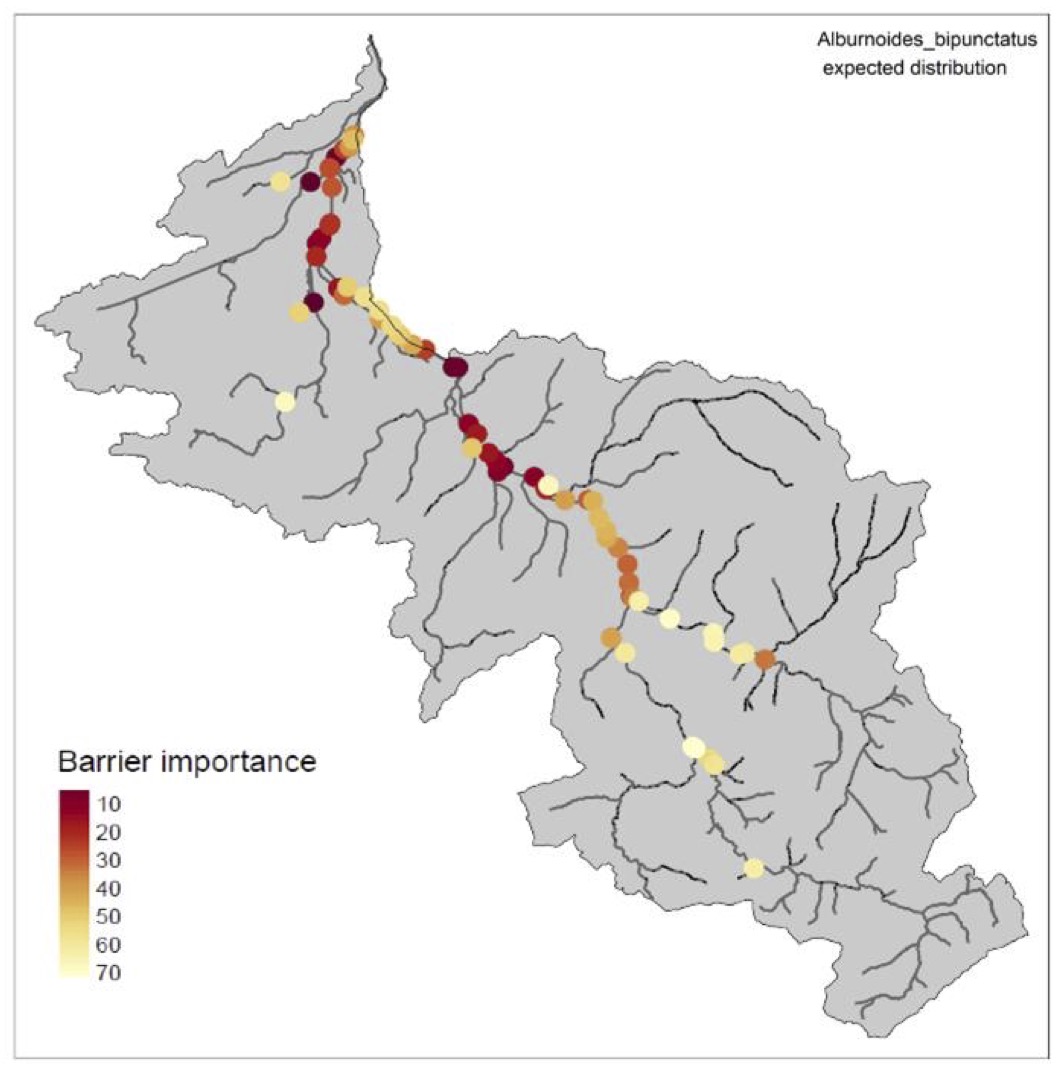

Les analyses montrent que c‘est dans les fleuves, les grandes rivières et les lacs que la diversité spécifique des poissons est la plus forte alors que c’est dans les petits cours d’eau que la diversité des invertébrés est maximale. La comparaison de la répartition de la diversité spécifique dans les différents milieux aquatiques révèle que l’artificialisation des cours d’eau constitue la plus forte menace pour la biodiversité. Avec les données collectées, les scientifiques ont développé une approche qui permet d’identifier les obstacles ou les ouvrages dont le démantèlement aurait un bénéfice particulier pour la biodiversité. Les analyses des scientifiques peuvent ainsi aider à développer des solutions durables et adaptées au contexte local pour préserver la biodiversité aquatique.

Exemple de priorisation des obstacles à la migration dans un cours d’eau en prenant le cas du spirlin. Plus la couleur est foncée, plus le démantèlement de l’obstacle serait important pour la mobilité du spirlin (figure extraite de Aeschlimann et al. 2024).

La biodiversité cachée

Le nombre d’espèces de poissons connues en Suisse a presque doublé au cours de ces dernières années. Ce n’est malheureusement pas dû à une amélioration de l’état des milieux aquatiques mais aux progrès de la science : ces dernières années, de nombreux travaux de recherche ont en effet été consacrés à l’évaluation de la diversité des espèces. Suite à cette attention soutenue, des espèces qui étaient présentes depuis longtemps mais étaient jusqu’alors passées inaperçues ont été recensées.

C’est par exemple le cas des différences espèces de loche franche. Les analyses génétiques effectuées dans le cadre de LANAT-3 ont montré que la Suisse abritait trois espèces différentes de loche franche, dont deux étaient encore inconnues de la science. L’une des espèces recensées vit principalement dans les lacs tandis que les deux autres privilégient les cours d’eau. Les trois espèces se distinguent par la taille des yeux, la forme de la tête et la configuration de la bouche et des branchies (voir figure). Suite à la particularité de leurs habitats et de leurs modes de vie respectifs, ces trois espèces pourraient exiger des mesures de protection très différentes si elles s’avéraient menacées.

Diversité de la loche franche en Suisse. En haut, l’espèce « classique » ; en bas, les deux espèces nouvellement décrites. En raison de leur découverte récente, ces deux nouvelles espèces n’ont pas encore de nom officiel. (Photo extraite de Aeschlimann et al. 2024).

Chez le vairon aussi, le nombre d’espèces connues s’est fortement accru. On connaissait habituellement deux espèces de vairon en Suisse : le vairon commun (Phoxinus phoxinus) et le vairon italien (P. lumaireul). Les résultats, encore provisoires, des analyses montrent que le vairon « classique » P. phoxinus que l’on croyait très répandu, est en fait complètement absent de Suisse. Les données génétiques révèlent toutefois l’existence d’au moins quatre espèces distinctes dans le pays : trois espèces reconnues (le vairon du Danube P. csikii, le vairon du Vidourle P. septimaniae et le vairon italien P. lumaireul) et une autre lignée qui s’en distingue génétiquement et qui pourrait bientôt être reconnue sous le nom de P. morella. D’autre part, deux lignées génétiques différentes ont été découvertes chez le vairon ponto-caspien P. csikii : la première vit exclusivement dans les cours d’eau de l’est des Alpes tandis que la seconde ne se rencontre que dans les lacs du bassin de l’Aar comme ceux de Brienz et de Thoune. Les résultats du projet révèlent ainsi une diversité d’espèces beaucoup plus forte qu’on ne le pensait chez le vairon.

Les quatre espèces de vairon aujourd’hui recensées en Suisse. En haut, l’espèce probablement reconnue sous le nom de P. morella puis, de haut en bas, P. csikii, P. lumaireul et P. septimaniae (Figure extraite de Aeschlimann et al. 2024).

Après l’acquisition des données, l’action

Pour les scientifiques, faire l’inventaire complet de la biodiversité dans un milieu aquatique, évaluer son degré de menace et mettre en œuvre des mesures pour la protéger est une véritable gageure. En ces temps d’érosion croissante de la biodiversité, il est plus important que jamais de développer de nouvelles approches scientifiques pour que des mesures de protection des espèces et des habitats puissent être prises de façon ciblée et adaptée au contexte local. Toutefois, il n’est possible d’estimer si ces mesures ont réellement l’effet voulu que si l’on peut collecter des données détaillées après leur mise en œuvre pour les comparer à celles rassemblées antérieurement. Dans la suite du projet LANAT-3, les bases élaborées vont être approfondies pour s’assurer que les connaissances acquises sur la biodiversité aquatique puissent in fine être efficacement intégrées dans la planification et la réalisation des assainissements.

Référence bibliographique :

Aeschlimann, A., Fehle, P., Neuhaus, M., Ingold, K., Fischer, M., Zinn, N., Wegscheider, B., Waldock, C., Calegari, BB., Josi, D., Seehausen, O. (2024). Den Biodiversitätsverlust der Gewässer stoppen – trotz Klimawandel. Zwischenbericht Phase I (2020-2023): Projekt LANAT-3, Wyss Academy for Nature Hub Bern. 103 S.