Les jeunes truites lacustres

Dès qu'elles émergent au printemps, les truites commencent à grandir. En général, elles trouvent tout ce qui leur convient dans les ruisseaux. Aussi une partie des truitelles y demeure-telle. Une autre partie entame tôt ou tard une migration vers un milieu plus grand, que ce soit une plus grande rivière, un fleuve ou un lac. Chez les truites lacustres, cette migration a été très bien étudiée.

Les truitelles des affluents du lac des Quatre-Cantons ont été équipées de petites balises, ce qui a permis de suivre la dévalaison en continu à l'aide de deux antennes placées à l'entrée du lac. (Source : Dermond & Brodersen, 2018)

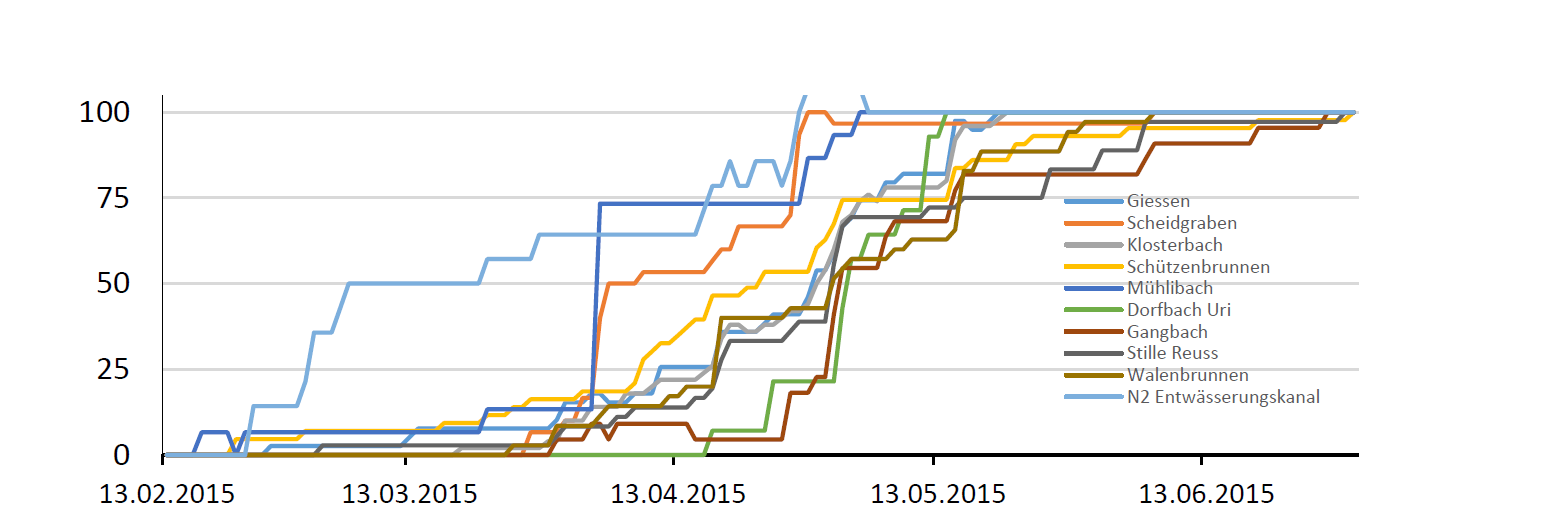

Les facteurs décisifs pour les truites sont la possibilité de croissance dans l'habitat et le risque de prédation. Or les lacs offrent un très fort potentiel de croissance, notamment au printemps et en été. En étudiant dix affluents du lac des Quatre-Cantons, l'Eawag a constaté que la période de dévalaison la plus intense se situait au printemps et plus exactement en avril et mai. La date du maximum variait d'un ruisseau à l'autre. Les truites des ruisseaux chauds au printemps migrent par exemple plus tôt.

Dévalaison des poissons dans une sélection de ruisseaux à forte activité de migration. Le graphique indique à quel moment 100 % des poissons migrateurs ont passé l'antenne ainsi que les périodes d'activité subite. Le moment de la dévalaison varie selon les cours d'eau. (Source : Dermond & Brodersen, 2018)

La plupart des jeunes truites lacustres migrent de leur lieu de naissance jusqu'au lac dans leur deuxième année, lorsqu'elles ont atteint une taille moyenne de 15 cm. Les truitelles à forte croissance migrent plus tôt que les plus petites. Le risque pour ces dernières d'être victimes de prédation dans le lac est sans doute trop fort. Le taux de truitelles entreprenant la dévalaison varie, lui aussi, d'un ruisseau à l'autre. Il peut ainsi aller de moins de 10 % à plus de 50 %. Cela semble dépendre de facteurs génétiques mais aussi des conditions environnementales dans le cours d'eau.

Une truite marquée dans sa deuxième année (photo de gauche) peu avant sa descente dans le lac. Cette même truite a été capturée deux ans et demi plus tard à sa remontée dans le ruisseau. Son statut est bien reconnaissable aux points caractéristiques sur et derrière la tête. À en juger par son gain de taille et de poids, l'entreprise risquée de la dévalaison a été payante pour cet individu. (Photos : Eawag)

Les truites de rivière issues des petits cours d'eau

Chez la truite de rivière, le phénomène de dévalaison d'un petit cours d'eau vers une rivière plus importante est moins bien connu. Les résultats d'une étude menée en Belgique montraient cependant dès 1979 que près de 470 truites de rivière descendaient chaque année d'un ruisseau de façon naturelle.

Récemment, des études ont été menées dans le canton d'Argovie pour tenter de savoir si les alevins placés dans un ruisseau pépinière redescendaient le cours d'eau et de quelle façon.

Les poissons redescendant le ruisseau du Schalchmatthaubächli ont été interceptés dans une caisse grillagée. (Source : Kreienbühl & Vonlanthen, 2017)

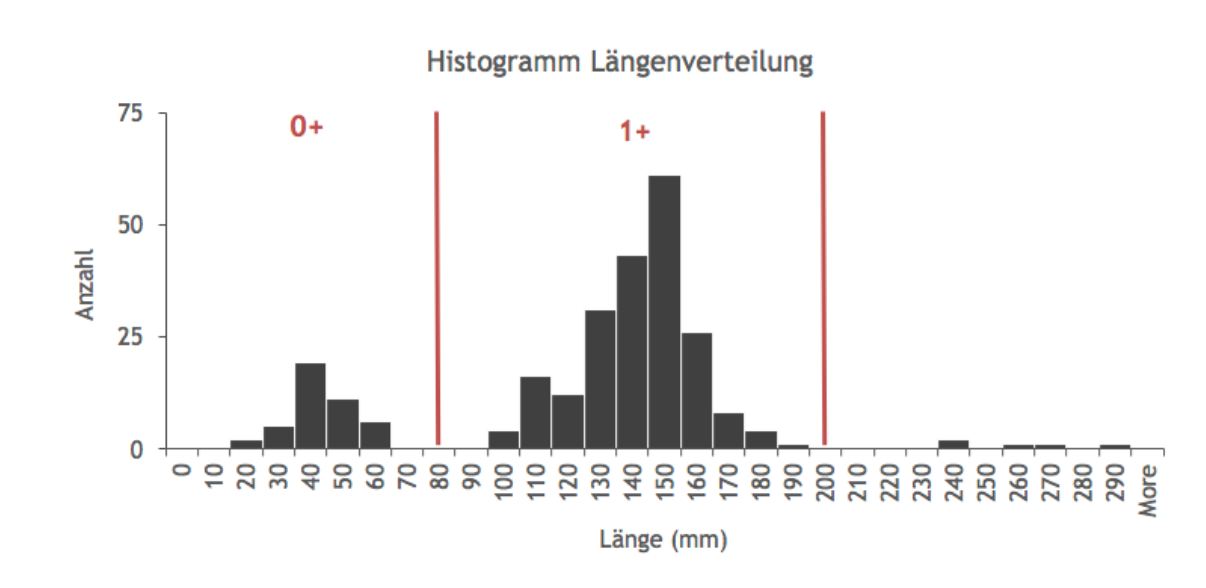

Il est alors apparu que plus de 300 truites de rivière descendaient le ruisseau en l'espace de deux ans. Qui plus est, l'interception des poissons avec la caisse grillagée n'a pas été possible en période de crue. On peut donc raisonnablement penser que le nombre réel de poissons dévalants est encore plus élevé. La grande majorité des truitelles (> 85 %) migraient dans leur deuxième année en ayant atteint une taille de 8-20 cm.

Histogramme de distribution des longueurs (en mm) des truites interceptées dans le Schalchmatthaubächli en 2015 et 2016 à l'aide d'une caisse grillagée. Les lignes rouges correspondent à la limite approximative des cohortes 0+ et 1+. 91,9 % des truitelles ont été capturées entre avril et juin. (Source : Kreienbühl & Vonlanthen, 2017)

La pratique très courante qui consiste à collecter les truites de repeuplement dans les ruisseaux pépinières à l'électricité au stade d'estivaux n'est donc pas en adéquation avec le comportement naturel des poissons. Cette gestion des eaux naturelles n'est pas soutenue scientifiquement. Une grande partie des poissons dévalants interceptés dans l'étude argovienne avaient été introduits. Les études existantes montrent que la part des poissons de repeuplement dans la population diminue avec l'âge. Dans le cas présent, les poissons de repeuplement ne constituent que 10% des prises. Étant donné que le petit affluent est le lieu aussi bien d'une migration effective que d'une reproduction naturelle efficace, il a été recommandé de stopper les actions de repeuplement et de permettre à une population naturelle de truite de rivière de se développer dans le ruisseau.

Une étude similaire a été effectuée dans le canton de Bâle-Campagne. Les résultats étaient comparables.

Mois | Espèce | Équivalents alevins |

Avril | Truite de rivière | 61 |

Mai | Truite de rivière | 333 |

Juin | Truite de rivière | 257 |

Juillet | Truite de rivière | 189 |

Août | Truite de rivière | 127 |

Septembre | Truite de rivière | 197 |

|

| Total 1164 |

Dévalaison d'alevins à partir du Fluebach d'avril à septembre 2012. L'interception n'a pas été possible pendant 20 jours en raison d'excès de charriage, de crues ou de vacances. (Source : Zopfi, 2013)

Les deux années d'étude, plus de 1000 équivalents alevins ont été comptabilisés en dévalaison (1164 et 1679, respectivement), soit bien davantage que le nombre d'alevins introduits (750 par an). Par ailleurs, il a été constaté que les pêches ont en partie endommagé les écrevisses et la végétation des rives, et que des géniteurs sauvages ont été pêchés. Dans le canton d'Argovie comme dans celui de Bâle-Campagne, les études ont conduit à l'arrêt des pêches électriques dans les ruisseaux de grossissement.

Les petits cours d'eau peuvent donc tout à fait jouer un rôle important aussi bien pour la reproduction naturelle que pour les alevins auxquels ils offrent un habitat adéquat. Il est donc primordial, pour qu'ils puissent assumer leurs fonctions, qu'ils soient dans un bon état écologique et qu'ils ne présentent pas d'obstacles à la migration des poissons. Ces conditions doivent être rétablies là où cela est nécessaire.

Liens

Projet Truite lacustre de l'Eawag