Toute la complexité des truites – l'essentiel en bref

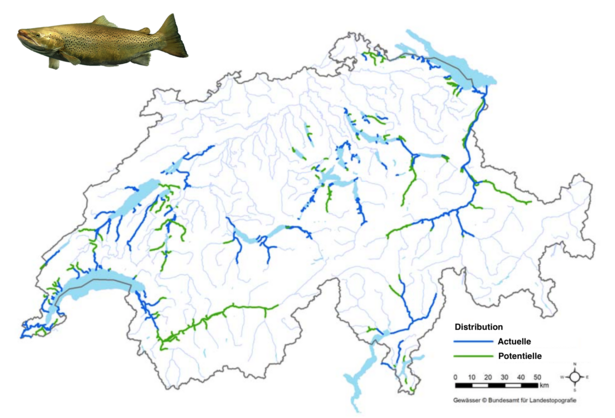

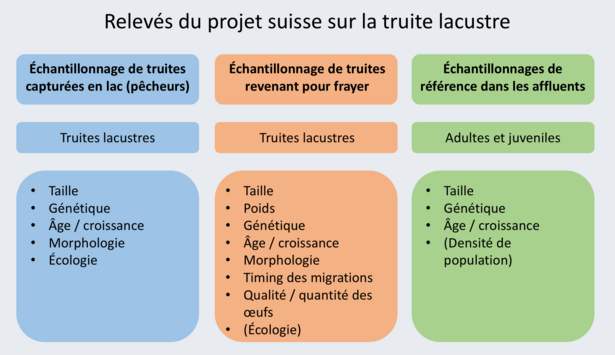

En Suisse, l'espèce de truite la plus fréquente et la plus connue est, de loin, la truite de souche atlantique (Salmo trutta). Mais quatre autres espèces provenant de bassins versants distincts y sont également autochtones (pour en savoir plus, voir la brochure de FIBER « Les truites en Suisse » ). On parle souvent de truites de rivière, de grand cours d'eau, de lac ou de mer. Il s'agit en fait de noms usuels pour désigner différentes formes apparaissant au sein d'une même espèce voire d'une même population. Les truites peuvent en effet adopter différents modes de vie. Ce phénomène est bien connu chez la truite atlantique mais il peut également apparaître chez d'autres salmonidés comme chez la truite marbrée indigène du Tessin (S. marmoratus).

Dans ces modes de vie, on distingue deux grandes stratégies : le mode de vie sédentaire et, à l'opposé, les modes de vie caractérisés par différents types de migration. C'est au bout d'un à deux ans passés dans le cours d'eau de naissance que cela se décide. Certaines truitelles choisissent alors de migrer vers un milieu plus nourricier. Il peut s'agir d'un lac mais cela peut aussi être un grand cours d'eau ou encore la mer. Grâce à la nourriture plus riche qu'elles y trouvent, ces truites y croissent rapidement et pourront revenir plus tard vers leurs cours d'eau de naissance en tant que reproducteurs particulièrement compétitifs, selon une stratégie comparable à celle du homing chez le saumon. Ce n'est que dans l'habitat de destination, c'est-à-dire le lac, le fleuve ou la mer, que les truites deviennent adultes. Elles reviennent en général au bout de un à trois étés ; certaines effectuent cette migration de retour plusieurs fois, d'autres n'y parviennent qu'une fois dans leur vie. De leur côté, les truitelles qui n'ont pas choisi de migrer deviennent adultes dans leur cours d'eau de naissance. Elles passent toute leur vie dans le même habitat, n'effectuant que des déplacements de courte distance entre les milieux.

Ces différents modes de vie peuvent coexister dans une même population si la migration est possible pour partir du cours d'eau de naissance et pour y revenir. Ainsi une truite de rivière et une truite de lac peuvent être sœurs. Les truites venant de différents affluents d'un habitat de destination doivent être considérées comme formant des populations génétiquement distinctes et il serait faux de percevoir la communauté des truites qui occupent en même temps cet habitat de destination comme une unité. Il est très important de comprendre cet aspect pour pouvoir gérer durablement les espèces piscicoles.